아무도 울지 않던 날, 그 감정은 어디로 갔을까?

얼마 전, 온라인 커뮤니티에 올라온 짧은 글 하나가 사람들의 마음을 무겁게 만들었습니다. 한 고등학생이 친구의 죽음을 경험한 날의 이야기를 올린 것이었죠.

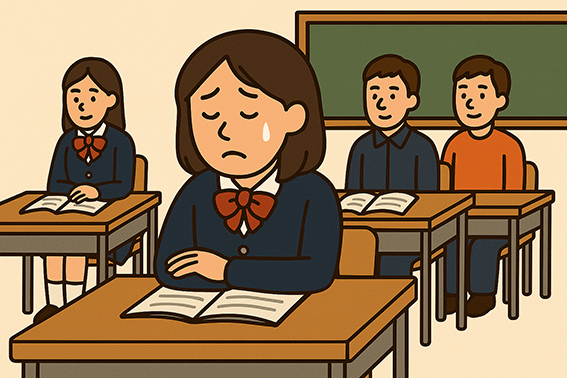

“같은 반 친구가 세상을 떠났는데, 다음 날 학교에 와 보니 다들 그냥 일상처럼 수업 듣고, 밥 먹고, 웃고 있었어요. 나는 속이 너무 복잡했는데, 왜 아무도 울지 않았을까요?” 이 글을 본 수많은 사람들은 자신이 겪었던 비슷한 경험을 댓글로 공유했습니다.

“나도 그랬어요.” “그때 내 감정이 잘못된 줄 알았어요.” “다들 아무렇지 않은 척하는 게 너무 이상했어요.” 정말 이상하죠?. 분명 소중한 친구를 잃었는데, 모두가 조용하고 덤덤합니다.

왜 이런 일이 벌어지는 걸까요? 오늘은 이 이야기를 통해 애도 회피(Grief Avoidance)와 감정 무감각화(Emotional Numbing)라는 심리학 개념을 함께 나눠보려고 합니다.

감정을 표현하지 않는다고 해서, 없는 걸까요?

사람이 죽었다는 사실은 우리 뇌에 큰 충격으로 다가옵니다. 하지만 그 감정을 바로 꺼내 보이는 일은 생각보다 어렵습니다. 특히 집단 안에서는 더욱 그렇죠. 슬픔을 말하려면, 먼저 용기를 내야 합니다.

그 용기는 ‘나도 슬퍼’라는 감정을 인정하는 데서 시작되는데, 많은 사람들은 그 감정을 ‘꺼내는 것’ 자체를 두려워합니다.

“내가 울면 민망할까?” “나만 너무 감정적인 사람처럼 보일까?” “괜히 분위기 흐리는 거 아닐까?” 이런 생각들이 우리를 침묵하게 만들고, 결국 다 같이 아무렇지 않은 척, 슬픔을 안으로만 삭이며 하루를 넘기게 되는 거예요.

애도 회피: 슬픔을 피하는 심리

애도 회피(Grief Avoidance)란 사랑하는 사람이나 가까운 존재를 잃었을 때, 그 상실의 감정을 마주하지 않으려고 하는 심리적 반응입니다.

사람에 따라 이 반응은 다양하게 나타납니다. 아무 일 없던 듯 일상에 몰두하거나 슬픔 대신 웃음이나 농담으로 상황을 넘기거나 아예 그 사람에 대한 이야기를 꺼내지 않는 방식으로요. 이건 ‘무감각’이라기보다, 정신이 감정을 덮는 방식이라고 보는 게 맞습니다.

너무 아프기 때문에, 뇌는 감정을 잠시 접어두려 하는 거예요. 그게 바로 심리적 방어기제로 작용하는 애도 회피입니다.

감정 무감각화: 아프지 않기 위해 아무것도 느끼지 않기

이런 애도 회피가 지속되면, 사람은 점차 감정에 둔감해지기 시작합니다. 이걸 심리학에서는 감정 무감각화(Emotional Numbing)라고 부르죠. 감정 무감각화는 트라우마를 겪은 사람들이 자주 보이는 반응입니다. 특히 슬픔, 공포, 분노 같은 감정이 너무 클 경우, 뇌는 감정을 ‘꺼버리는’ 전략을 사용합니다. 문제는, 특정 감정만 꺼지는 게 아니라 기쁨이나 사랑 같은 긍정적인 감정도 함께 흐려진다는 거예요. 결국 삶 전체가 ‘회색조’로 바뀌는 겁니다.

뇌는 왜 이런 선택을 할까?

심리학자 바네사 페리(Vanessa Perry)는 감정 무감각화에 대해 이렇게 설명했습니다. “뇌는 감정을 처리할 여력이 없을 때, 감정을 없애는 방식으로 스스로를 보호한다.” 즉, 울 수 없을 만큼 아프면, 뇌는 ‘울지 않기’를 선택하는 거예요. 마치 정전이 난 집처럼, 모든 감정의 불이 꺼지는 상태죠. 하지만 불이 꺼졌다고 해서, 그 감정이 사라진 건 아닙니다. 그저 임시로 숨겨진 채, 어딘가에 쌓여 있을 뿐이에요.

슬픔을 표현하는 것도 ‘용기’입니다

‘모두가 아무렇지 않아 보일 때’ 슬픔을 꺼내는 일은 더 어렵습니다. 나 혼자 이상한 사람처럼 보일까 봐, 눈치를 보게 되니까요. 하지만 아이러니하게도, 슬픔을 표현하는 누군가가 생기면 주변 사람들도 비로소 감정을 꺼낼 수 있게 됩니다.

“나도 사실 어제 너무 힘들었어.” “나만 그런 줄 알았어.” “우리 같이 좀 울까?” 그렇게 감정은 흘러나오고, 그제야 사람들은 진짜 애도의 시작점에 설 수 있게 되는 거예요.

우리는 감정을 너무 빨리 회복시키려 해요

요즘 사회는 감정을 ‘빠르게 회복하라’는 메시지를 많이 줍니다. “괜찮아, 금방 지나가.” “잊고, 앞으로 나아가자.” 이런 말들은 겉보기엔 위로 같지만, 슬픔을 ‘서둘러 끝내야 할 감정’으로 느끼게 만들어요.

하지만 애도는 정해진 속도가 없는 감정입니다. 누군가는 몇 주 만에 정리하고, 누군가는 몇 년이 걸리기도 하죠.

중요한 건 그 슬픔을 ‘지나가는 감정’이 아니라 ‘함께 머무를 수 있는 감정’으로 인정해주는 겁니다.

마무리하며 – 누군가는 울고 싶었을지도 몰라요

친구가 떠난 그날, 교실 안에서 아무도 울지 않았던 건 아무도 슬프지 않아서가 아니라, 모두가 슬픔을 숨기고 있었기 때문일지 모릅니다.

울지 않는다고 이상한 게 아니고, 울고 싶다고 이상한 것도 아닙니다. 감정은 누구에게나 다르게 찾아오고, 다르게 흘러가니까요.

그러니 슬픔이 찾아왔을 땐, 그 감정을 밀어내지 마세요.

당신이 울면, 그 울음이 누군가의 감정도 꺼내줄 수 있습니다.

'실화바탕 심리학' 카테고리의 다른 글

| 전국민을 울린 ‘어린이집 쪽지’, 진짜일까? (0) | 2025.04.01 |

|---|---|

| 시체 썩는 냄새가 나는 집, 들어가보니… (1) | 2025.03.31 |

| 치킨값이 싸서 결혼을 결심했다? (0) | 2025.03.30 |

| 그 여고생이 지하철에서 뛰어내린 진짜 이유 (0) | 2025.03.28 |

| 왜 그녀는 자신을 납치한 남자를 사랑하게 됐을까? (0) | 2025.03.27 |